「葬儀のことを考えるなんて縁起でもない…」と思う一方で、

「でもいざという時、子どもたちに負担をかけたくない」と感じていませんか?

この記事では、葬儀や供養を今から考える意味と、今日からできる小さな準備を紹介します。

「話してよかった」「少し安心した」──そんな気持ちを手に入れるヒントになれば幸いです。

終活で葬儀や供養を考える理由と家族への安心効果

終活を考えるとき、多くの人が最初に思い浮かべるのが「葬儀」や「供養」です。人生の終わりには必ず訪れる出来事であり、避けては通れません。

ところが実際に葬儀を経験したことのある人は多くなく、

「費用はいくら?」「お墓はどうする?」「手続きは?」と、具体的に知っている人は少数です。

しかも、葬儀や供養に関する意思決定は、亡くなってから数日の間に一気に行う必要があり、時間的な余裕はほとんどありません。準備がないと、家族は精神的にも金銭的にも大きな負担を背負うことになります。

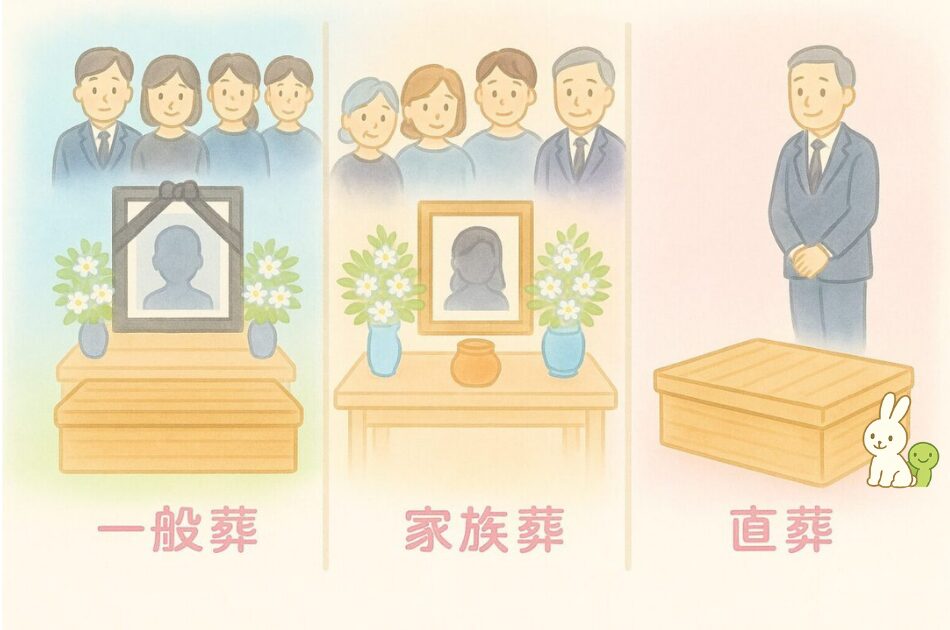

たとえば、葬儀の形式(一般葬・家族葬・直葬など)は数日のうちに決定しなければなりません。その場で慌てて判断すると「費用が思った以上にかかった」「親戚と意見が割れた」などのトラブルが起きやすいのです。

ねぇ、やっぱり“縁起でもない”って言われるけど、こういう話は今から考えた方がいいの?

そうだね。実は“家族を困らせないために考える”のが終活なんだ。話し合うことは、むしろ未来を安心にする準備なんだよ。

たしかに…この前親戚の葬儀で慌てて、費用のことでギクシャクしたから、もっと早く知っておけばよかったなぁ。

葬儀の形式と費用を終活で決めておく重要ポイント

一般葬・家族葬・直葬の違い

葬儀には大きく分けて「一般葬」「家族葬」「直葬」などの形式があります。

- 一般葬:多くの人に参列してもらう形で、規模が大きく費用も高め。社会的なつながりを重視したい場合に選ばれます。

- 家族葬:親族や近しい友人だけで行う小規模な葬儀。費用は抑えられますが、「知らせてもらえなかった」と親族間で摩擦が生じることも。

- 直葬:火葬のみを行うシンプルな形。費用は最も安いですが、故人を送る時間が十分に取れない場合もあります。

「誰に参列してもらいたいか」「どんな雰囲気で見送りたいか」を話し合うことが大切です。

💡 豆知識:葬儀費用の目安

日本消費者協会の調査(2022年)では、葬儀費用の全国平均は約110万円とされています。

- 基本料金・祭壇費:約67万円

- 飲食費:約20万円

- 返礼品:約22万円

地域差もあり、都市部では高くなる傾向があります。

また、国民健康保険の加入者が亡くなった場合、自治体から<strong>「葬祭費」</strong>として最大7万円程度が支給されます(厚生労働省)。

へぇ〜、形式によってそんなに費用が変わるんだね。事前に知っておくと気持ちが楽だなぁ。

うん。比べて考えるだけでも、“どれが自分に合うか”のヒントになるよ。

お墓・納骨堂・樹木葬・散骨|供養方法の選び方と終活の視点

墓地・納骨堂・樹木葬・散骨の違い

かつては「お墓を建てる」のが一般的でしたが、今は選択肢が広がっています。

- 墓地(従来型):代々引き継ぐ形。土地や管理料が必要。

- 納骨堂:ロッカー式・自動搬送式など多様で、都市部では人気。

- 樹木葬:墓石の代わりに樹木を墓標とする自然志向の供養。

- 散骨:海や山に散骨する方法。法律上は禁止されていませんが、マナーや場所選びに注意が必要です。

💡 豆知識:供養の多様化

消費者庁の報告では、都市部では納骨堂利用が増加しており、アクセスや費用の合理性が重視される傾向があるとされています。

納骨堂って駅チカにあるのもあるんだってね!便利そう!

昔と違って“暮らしに合わせた供養”が選ばれるようになってきてるんだ。

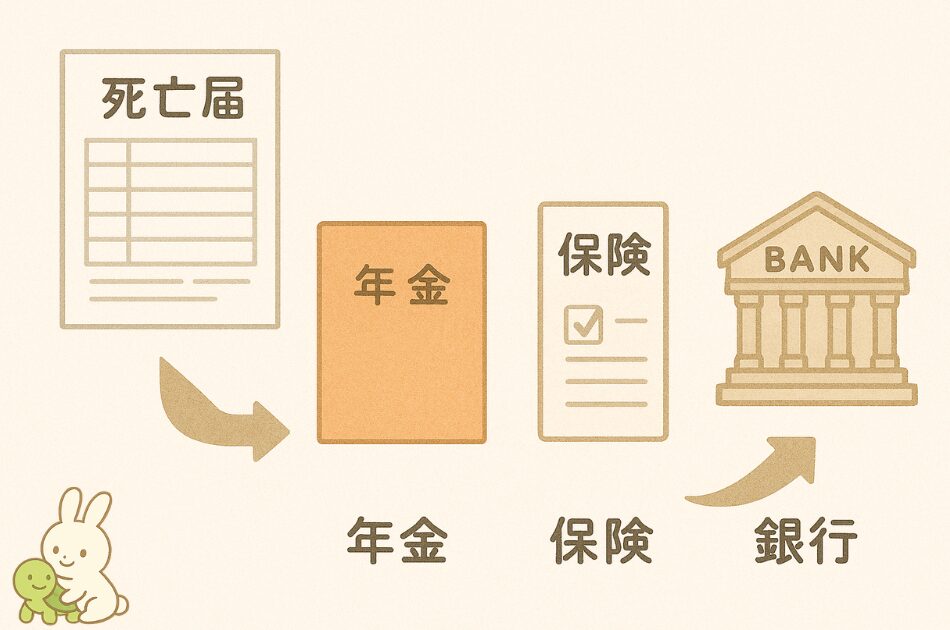

死後の手続きと役割分担|終活で準備すべき届け出・年金・口座整理

死亡届や年金手続きの期限

葬儀だけでなく、その後の手続きも大切です。死亡届を役所に提出し、年金・健康保険・銀行口座・公共料金などを順次整理する必要があります。

- 死亡届:死亡を知った日から7日以内に市区町村へ提出(厚生労働省)。

- 健康保険証の返却:国保や社保を脱退するために必須。

- 年金の手続き:年金受給者の場合は「年金停止届」を提出。

- 銀行口座:死亡後に凍結されるため、事前に準備が必要。

💡 豆知識:死亡届の期限

厚生労働省によれば、死亡届は「死亡の事実を知った日から7日以内」に提出しなければなりません。

7日以内かぁ…。葬儀でバタバタしてたら忘れちゃいそう…。

そうなんだ。だから“誰がやるか”を決めておくと、慌てずにすむよ。

葬儀や供養のトラブル事例から学ぶ終活準備の大切さ

埋葬の方法を決めていなかったために起きたトラブル

「母の“自然に還りたい”を叶えられなかった後悔」

母が「自然に還りたい」と話していましたが、散骨か樹木葬か具体的に分からず、結局通常の納骨をしました。「本当の願いを叶えられなかったのでは」と悔やまれました。

「火葬後の行き先が決まらず自宅保管に」

火葬後の埋葬先を決めておらず、しばらく遺骨を自宅に保管しました。親戚から「早く納めた方がいい」と言われ、心理的にも負担が大きかったです。

お墓や供養を話し合っていなかったトラブル

「誰も守れない実家のお墓、結局墓じまいに」

地方の実家にお墓がありましたが、後継ぎがなく墓じまいをすることに。費用も時間もかかり、もっと早く相談すればよかったと後悔しました。

「兄弟で意見が割れ、納骨が先送りに」

兄弟で「墓を建てるか納骨堂にするか」で意見が分かれ、納骨が数か月先延ばしになりました。

死後7日間の手続を知らなかったトラブル

「死亡届の期限を知らずギリギリ提出」

死亡届の期限を知らず、葬儀準備で慌ただしい中、期限ギリギリに提出することに。精神的に消耗しました。

「保険請求が遅れ、葬儀費用を立て替えることに」

生命保険の請求を後回しにした結果、保険金が受け取れず葬儀費用を立て替えることに。制度を知っていれば避けられた負担でした。

葬儀費用の想定不足によるトラブル

「見積もり不足で追加費用200万円」

見積もりをよく確認せず契約してしまい、追加費用が重なって総額200万円に。複数社から見積を取り、内訳を比較していれば防げたはずです。

よくある質問(Q&A)|終活の不安を解消

Q1. 葬儀の形式を話すのは縁起が悪い?

A. むしろ「家族を困らせないために話す」前向きな準備です。話し合うことで安心感が生まれます。

Q2. 葬儀費用が予算を超えたらどうすれば?

A. 見積を確認するだけでなく、公的制度(葬祭費・弔慰金など)や生命保険の利用を組み合わせると安心です。

まとめ:葬儀・供養を考える終活の安心準備と今できる一歩

- 葬儀や供養は必ず直面するテーマであり、準備次第で家族の負担は大きく変わる

- 埋葬方法・お墓・手続き・費用を共有しておくことが安心につながる

- 希望を残しつつ、家族や親族と柔軟に話し合うことが大切

👉 今日できる一歩:エンディングノートに「希望する葬儀の形」「供養の候補」「誰に手続きをお願いしたいか」を書き留めてみましょう。

関連記事(参考リンク)

- お墓の決め方(準備中)

免責

本記事は一般的な情報提供を目的としており、専門家の助言に代わるものではありません。具体的な契約や制度利用については、必ず専門家や公的機関にご相談ください。